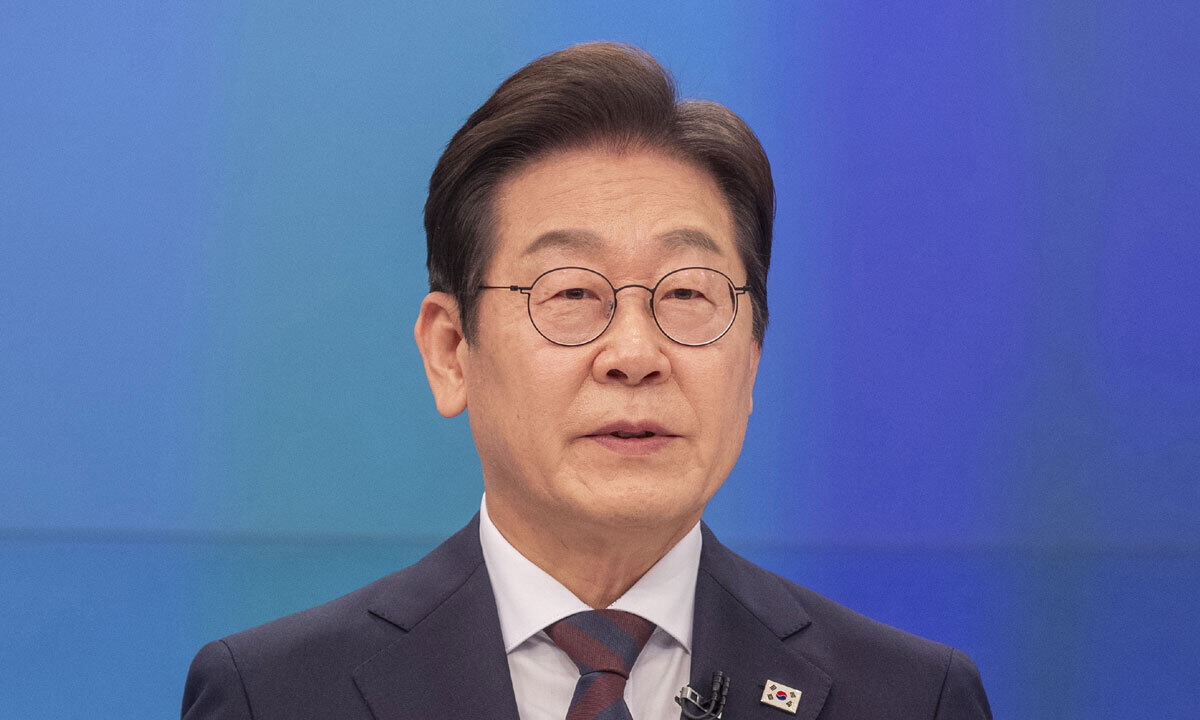

‘구대명’(90%의 지지율로 대통령 후보는 이재명)이 눈앞이다. 더불어민주당 대선 경선이 마무리단계에 접어들었다. 경선 시작 전부터 ‘어대명’(어차피 대통령 후보는 이재명)이라는 예측이 많았지만, 뚜껑을 열어보니 예상보다 더 압도적인 결과가 나왔다.

대부분의 표를 가져간 이 후보의 지지율이 본선에서 힘을 발휘할지에 대해 갑론을박이 있다. 우선 압도적인 정권 교체를 바라는 지지층의 결집이 나타난 것이란 분석이다. 탄핵 국면 이후 양극화된 사회를 수습하기 위해선 강한 응집력을 바탕으로 본선에서 많은 득표를 해야 한다는 지지자들의 바람이 지지율로 표출됐다는 것이다. 이런 지지자들의 바람에 응답하듯 민주당 김동연·김경수 경선 후보도 ‘네거티브’보다는 ‘원팀’을 강조하며 힘을 모았다.

진보진영의 우선 결집은 본선 국면을 유리하게 끌고 가는 동력이 될 수 있다. 탄핵 이후 치러지는 조기대선 국면에서 상대적으로 보수세력의 결집이 쉽지 않을 가능성이 크다. 국민의힘에서 현 국면을 뒤집을만한 후보가 나오지 않는다면 중도층을 놓고 힘겨루기를 하기 전에 승부가 결정될 수 있다.

17대 대선 때 한나라당(국민의힘 전신) 이명박 후보와 대통합민주신당(민주당 전신) 정동영 후보 간 득표율 격차는 22.53%포인트 차로 역대 최다였다. 당시 여당인 열린우리당은 신임을 잃어가고 있었고, 정권교체의 목소리가 큰 상황이었다. 대통합민주신당을 창당해 여러 세력을 모으고 다수의 대선 후보들이 나왔지만 큰 반향을 만들진 못했고 진보 유권자들의 실망은 투표율로 이어졌다. 대선 때마다 1위를 놓치지 않았던 광주의 투표율은 전국 6위로, 경북이 가장 높은 투표율을 기록한 지역이 됐다.

경선이 국민의힘에 비해 주목을 받지 못하면서 ‘컨벤션 효과’가 크지 않은 점은 과제로 남아 있다. 16대 대선 당시 한나라당 이회창 후보는 유력 대선 주자였다. 16대 총선에서 여당이었던 새천년민주당을 상대로 승리를 거두며 1정당의 입지를 다졌고 한나라당 내에서도 이 후보의 대항마가 없었다. 경선 전 지지율이 2%대였던 노무현 후보가 ‘노사모 열풍’을 불러일으키며 경선을 뒤집었고, 이 기세로 노 후보가 대선 승리를 거머쥐게 된다.

‘반명(반이재명) 빅텐트’가 펼쳐지고 보수진영 역시 결집하게 된다면 키는 중도층에 넘어가게 된다. 각 후보의 확장력이 중요해지는 상황에서 세력이 팽창하는 상대는 이 후보와 민주당에 부담으로 작용할 수 있다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 조선통신사선(船)](http://img.segye.com/content/image/2025/04/24/128/20250424524776.jpg

)

![[기자가만난세상] 시골 어르신들, 왜 쓰레기를 태울까](http://img.segye.com/content/image/2021/06/18/128/20210618512915.jpg

)

![[삶과문화] 5분이면 족한 것들](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519369.jpg

)