하지만 인구 강국의 앞길에는 먹구름이 가득하다. 세계 최하위권의 출산율과 세계 최고의 고령화 속도, 지속적인 잠재성장률 하락 등 국가적 난제가 수두룩하다. 5000만 국민이 함께 풀어야 할 숙제다.

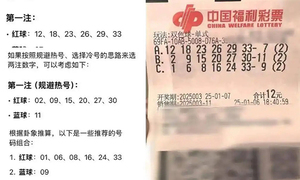

우리나라의 출산율은 세계 최하위권을 맴돈 지 오래다. 여성 1명이 평생 출산하는 아이 수인 합계출산율은 2010년 1.23명에 머문다. 인구 유지에 필요한 대체출산율(2.1명)에 한참 못 미친다. 정부의 보육지원에 힘입어 사상 최저였던 2005년 1.08명보다 다소 회복되긴 했지만 주요 선진국 수준과는 거리가 멀다. 2010년 기준 합계출산율은 미국 2.08명, 프랑스 1.99명, 영국 1.87명, 일본 1.42명이다.

한국이 저출산 나락으로 떨어진 속도는 세계 최고 수준이다. 출산율 5명에서 2명으로 주는 데 20년밖에 걸리지 않았다. 130년이 걸린 영국에 비할 바가 아니다.

◆늙어가는 대한민국

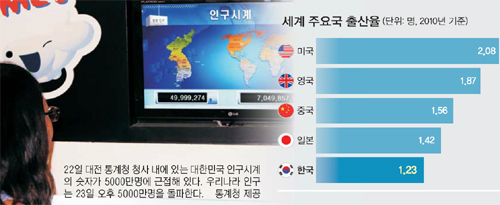

저출산 못지않게 고령화 속도 역시 위협적이다. 우리나라는 2000년 전체 인구에서 노인(65세 이상)이 차지하는 비율이 7.2%로 이미 고령화사회(7% 이상)에 진입한 상태다. 2017년이면 14.0%를 기록해 고령사회(14% 이상)에 접어든다. 9년 후인 2026년엔 20.8%로 노인 인구 비율이 20%를 넘는 초고령사회에 들어갈 가능성이 크다. 국민 5명 중 1명이 노인이란 얘기다.

이를 반영하듯 우리나라의 중위연령(전체 인구를 나이 순으로 했을 때 중앙에 있는 사람의 연령)은 1980년 21.8세에서 2010년 37.9세로 16세 정도 높아졌다. 2030년엔 48.5세, 2040년 52.6세로 올라간다. 2040년에 중위연령이 50세를 넘을 것으로 예상되는 나라는 한국 외에 일본(52.6세), 독일(50세) 둘뿐이다.

저출산과 고령화는 경제활동인구의 감소를 부른다. 특히 생산 활동이 가장 왕성한 25∼49세의 핵심생산인구는 2010년 2043만명으로 정점을 찍은 뒤 줄곧 뒷걸음질이다. 반면 노인인구는 계속 증가해 2035년 1475만명으로 핵심생산인구(1472만명)를 넘어설 것으로 관측된다. 핵심생산인구 1명이 노인을 1명 이상 부양하는 상황에 직면하는 것이다.

생산가능인구(15∼64세)도 2016년 3704만명을 최고점으로 감소해 2040년에는 2010년(3598만명)의 80.2% 수준인 2887만명으로 준다. 30년간 700만명 이상의 생산가능인구가 감소하는 것이다.

이처럼 일할 사람은 적고 부양할 노인이 늘면서 노년부양비(생산가능인구 100명당 노인 수)는 갈수록 증가할 전망이다. 노년부양비는 2010년 15.2명에서 2040년에는 57.2명으로 4배 가까이 늘어난다. 일본(63.3명)을 제외하면 주요 국가 중 가장 높다.

◆잠재성장률은 ‘뚝’

◆잠재성장률은 ‘뚝’

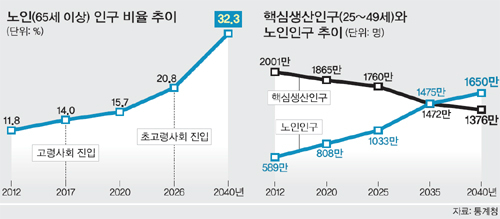

저출산과 고령화의 인구변화는 한국 경제에 부메랑으로 돌아온다. 한국의 잠재성장률(한 나라의 모든 생산자원을 가동했을 때 달성할 수 있는 성장률)은 지속적인 하락세를 나타낼 전망이다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 우리나라의 잠재성장률은 2001∼2007년 연 4.4%에서 2012년 3.4%로 떨어진 뒤 2018년 2.4%, 2031년 이후엔 1.0%로 하락할 것으로 관측된다. 20년 후에는 사실상 한국 경제가 제자리걸음을 한다는 뜻이다.

OECD는 “한국이 저출산·고령화로 생산가능인구가 감소하면서 중장기 잠재성장률이 지속적으로 떨어지고 있다”고 분석했다.

이귀전 기자 frei5922@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 사우디 왕세자 ‘MbS’](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519500.jpg

)

![[기자가만난세상] 600살 대왕소나무의 죽음](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213519395.jpg

)

![[세계와우리] ‘전략적 황금기’ 北… 韓의 준비태세](http://img.segye.com/content/image/2024/10/31/128/20241031521263.jpg

)

![[성백유의스포츠속이야기] 韓 쇼트트랙의 아픔, 린샤오쥔](http://img.segye.com/content/image/2025/02/13/128/20250213516326.jpg

)