“가헌(최완수 소장) 선생은 늘 실천이 뒤따르는 공부를 하라고 하셨습니다. 제 먹을 밥 하나를 제대로 못 짓고, 나무 하나 키우지 못하는 사람이 무슨 공부를 제대로 하겠냐고 하시죠. 예전에 절의 스님이 그랬고, 조선 선비들이 그랬죠. 그런 뜻에 공감하는 사람들이 모여 같이 공부하는 거죠.”

펄펄 끓는 젊음을 고서화에 묻는 것은 그에게도 쉽지 않은 일이었다. 오죽했으면 군입대 때 면회온 이들에게 군훈련이 간송생활보다는 쉽다고 했을까. 그와 가헌의 인연은 오래전에 시작됐다. 가헌의 서울대 후배인 큰형이 고리가 됐다.

|

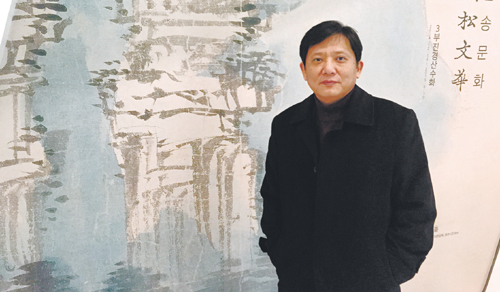

| 간송사단의 ‘행자’ 코스를 거쳐 간송미술관의 연구실장을 맡고 있는 백인산씨. 그는 “언제가 될지 모르지만, 이번 책에서 다루지 못한 간송미술관의 그림들과 글씨, 도자 등도 좀더 쉽고 흥미롭게 풀어낼 계획을 가지고 있다”고 약속처럼 말했다. |

그는 10년 후 대학을 다니면서도 그때의 일을 까맣게 잊고 있었다. 어느 해인가 새해 인사를 다녀온 큰형으로부터 가헌 선생이 그를 찾는다는 전갈을 듣게 된다.

“뵈러 가보니 넌 왜 오기로 해놓고 안 왔느냐며 당장 들어오라고 하시는 겁니다. 부리나케 짐 보따리를 싸들고 간송으로 들어갔지요. 그게 1991년도였습니다. 처음에는 절의 행자처럼 밥 짓고 청소하는 일부터 시작했어요. 틈틈이 책 보며 미술관에서 숙식을 하며 지냈지요.”

그는 이런 전통은 충분히 의미와 가치가 있다고 생각한다. 세월이 흘러도 그는 가능하면 이런 전통을 지키고 싶다.

“요즘 공채처럼 어떤 규정이나 절차를 정해 놓고 따로 사람을 뽑는 게 아니라, 그저 인연 닿는 뜻을 같이하는 사람들이 모이는 거지요.”

사실 이런 전통이 간송학파의 힘이 됐다. 국내 어느 미술관도 하지 못하는 일을 해 온 원동력이다. 그동안 1년에 두 번 봄, 가을 전시 때마다 내놓은 연구성과는 한국미술연구의 초석이 됐다.

“간송 선생 같은 선각자들이 자신의 사재를 털어 우리 문화재를 지켰던 이유는 그 자체의 아름다움도 중요하지만, 거기에 깃든 선조들의 삶과 정신을 지켜 내겠다는 생각이 가장 컸던 거 같아요.” 그는 미술품을 거짓없는 역사기록물이라 했다. 그 시대 문화역량의 총화이기 때문이다.

이번 책 출간과 관련해 그는 행여 간송의 이름이 더럽혀질까 노심초사하고 있다. “어쩌다 보니 잡문을 모아 놓은 잡스러운 책을 내놓게 되어서 민망합니다. 적어도 50∼60개 항목은 썼어야 했는데 여러 사정으로 여의치가 않았습니다. 간송을 알리는 게 아니라 욕되게 하는 것은 아닌지 걱정이 앞섭니다.”

그는 요즘 연구와 전시, 책출간 등으로 심신이 지쳐 있는 상태다. 학문적인 진중함을 잃지 않으면서 대중적인 관심을 이끌어내고자 하는 의도였지만, 자칫 이도저도 아닌 어정쩡한 책이 되지 않았나 돌아보는 중이다.

“표피적인 감상을 건드리는 글이 지니고 있는 한계가 명백하기 때문에 제가 아는 대로 제가 느낀 대로 담담하게 풀어내고 싶었습니다. 그래서 다소 어렵고 건조하게 느낄 수도 있을 겁니다. 대중서이지만 쉽게 읽고, 쉽게 잊어버리는 책이 아닌, 서가 어느 구석에 꽂혀 있다 어쩌다 우리 문화에 대해 관심이 있는 사람들이 펴보았을 때, 무언가 얻어갈 게 있는 책이었으면 합니다.”

편완식 미술전문기자 wansik@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘독일 원정’ 꿈꿨던 드골](http://img.segye.com/content/image/2024/11/20/128/20241120500340.jpg

)

![[데스크의눈] 그들이 만들어 놓은 공고한 성](http://img.segye.com/content/image/2023/08/22/128/20230822517645.jpg

)

![[오늘의시선] 트럼프 2기 시대, 새로운 기회로 만들자](http://img.segye.com/content/image/2023/11/09/128/20231109524812.jpg

)

![[김상미의감성엽서] 단순한 내 밥상](http://img.segye.com/content/image/2024/11/05/128/20241105519694.jpg

)