정묘호란·병자호란 비극 초래

1621년 9월, 조선 정부는 여진의 사신을 달래 침입을 막을 방법을 의논하고 있었다. 신하들의 논의가 답답했던지 광해군은 “이 적들의 세력은 어떠한가. 우리나라의 병력으로 능히 막을 수 있겠는가”라고 한탄했다. 광해군의 말에서 조선과 여진의 역학 관계가 역전되었음이 드러난다.

|

| 누르하치의 여진이 동북아의 강자로 급부상할 때 조선은 대명의리에 매달리며 국제정세를 제대로 판단하지 못했고, 결국 병자호란을 초래했다. 남한산성은 병자호란 당시 겪었던 조선의 치욕을 증언하는 유적이다. |

책 ‘누르하치’(천제셴 지음, 홍순도 옮김, 돌베개·사진)는 여진을 이끌었던 누르하치 평전이다. 그는 요동 지역 곳곳에 흩어져 부족 단위로 살아가던 여진을 규합하고 마침내 청 태조로 등극한 인물. 드라마틱한 삶을 들여다보는 재미가 크지만 눈길을 끄는 건 조선과 여진의 관계 변화다. ‘대명의리’에 집착해 세계 정세의 변화에 능동적으로 대처하지 못했던 당시 조선의 무능은 미국, 중국 사이에서 균형을 잡아야 하는 지금의 한국에 반면교사가 된다.

여진에게 조선과 명은 ‘슈퍼 갑’이었다. 각 부족의 수령은 조선, 명의 벼슬을 구했고, 양국과의 교역 없이는 살아가기 힘든 처지였다. 때로 변방을 약탈하기도 했지만 응징을 두려워해야 했다. 1592년 누르하치의 말에서 이런 관계를 읽을 수 있다. 하지만 그는 분열된 여진 부족을 규합해 갔고, 그 와중에 임진왜란이 일어났다. 조선, 명, 일본이 얽혀 7년간 이어진 ‘대전’(大戰)을 틈타 누르하치는 눈부신 성장을 보였다.

|

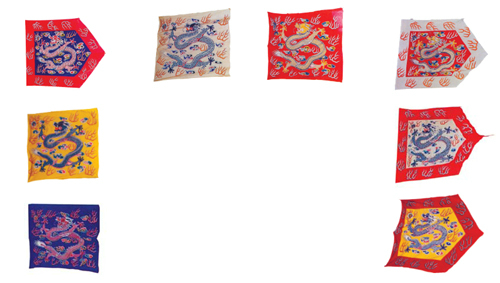

| 팔기제는 누르하치가 이끈 여진의 성장을 뒷받침한 군사·행정 제도였다. 각 단위를 상징하는 깃발로 구분지어졌고, 청나라의 정예군으로 강력한 영향력을 행사했다. 돌베개 제공 |

하지만 광해군을 몰아내고 인조를 옹립한 조선은 그를 여전히 ‘여진족의 수령’쯤으로 여겼고, 명나라에 등을 돌리고 후금과 동맹을 맺는 것은 있을 수 없는 일이었다. 명나라의 숨줄을 끊어놓기 위해 배후를 안정시키고 싶었던 누르하치는 “조선과 동맹을 맺고 우호 관계를 형성하기를 오랫동안 희망했지만”, 조선은 “명나라를 상국으로 여기는” 고집을 결코 꺾지 않았다. 투항한 강홍립 부대의 병사 수백명을 죽이며 압박했지만 조선은 요지부동이었다. “누르하치가 조선을 몹시 미워한 데에는 이런 원천적인 이유”가 있었다. 결국 조선 본토에 대한 정벌 주장이 대두됐다. 명나라와의 전쟁이 더 시급하다는 판단에 따라 누르하치의 조선 정벌은 현실화되지 않았지만, 뒤를 이은 황태극은 즉위하자마자 조선 출병을 단행했다. 인조가 황태극의 면전에서 항복의 의미로 ‘삼배구고두례’(三拜九叩頭禮·청나라 시대 황제를 만났을 때 이마가 땅에 닿을 정도로 머리를 조아리며 행하던 예법)를 하는 것으로 끝난 병자호란의 치욕이 이렇게 시작되고 있었던 것이다.

강구열 기자 river910@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘무단횡단’ 합법화한 뉴욕](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520686.jpg

)

![[기자가만난세상] 개작두와 개딸들](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114516965.jpg

)

![[세계와우리] 한국, 거센 삼각파도 앞에 서다](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520662.jpg

)

![[우리땅,우리생물] 머스크향을 좋아하세요](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114519858.jpg

)