“기자들이 만난 국정원 직원, 이름·만난 장소까지 알아” 증언

비보도 내용도 파악… 조치 시급

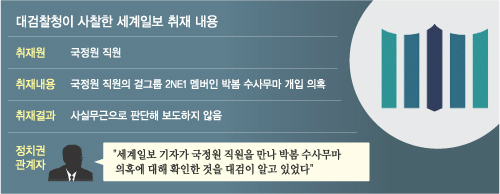

19일 법조계 등에 따르면 대검찰청 범죄정보기획관실(범정) 소속 직원들은 지난 7월 초부터 중순 사이 사정기관 관계자 등에게 전화를 걸거나 직접 만나 세계일보 취재 동향을 문의했다.

세계일보 보도 후 검찰은 “치료 목적으로 복용했다”는 박씨의 설명을 받아들여 입건유예 처분을 내렸다고 해명했다. 하지만 비슷한 시기 암페타민을 밀반입했던 대기업 직원에 대해서는 구속기소한 바 있어 검찰 해명이 모순투성이라는 지적을 받았다.

당시 대검 범정은 세계일보의 박씨 관련 후속 보도 내용을 뒷조사했다. 범정은 검찰총장 직속 기구로, 부정부패와 공안사건 범죄정보 수집을 임무로 하고 있다. 하지만 실제로는 법적 근거 없이 정치인·사회단체·재계·언론사 정보를 수집해 불법사찰 논란이 끊이질 않는 조직이다. 정치권에서는 범정이 속칭 ‘찌라시’를 발행해 퍼뜨린다는 의혹도 제기하고 있다.

당시 대검 범정 직원과 직접 통화한 사실이 있다고 고백한 정치권 관계자 A씨는 “(평소 알고 지내던 검찰 직원과) 대화 도중 세계일보가 (박씨) 취재를 위해 국정원 직원을 접촉했다는 얘기를 먼저 꺼냈다”며 “기자들이 만난 국정원 직원의 이름과 장소까지 파악하고 있었다”고 털어놨다. 그는 “당시 통화를 하면서 ‘기자의 동선을 정확하게 파악할 정도면 전화를 도청하거나 미행해야 하는 게 아닌가’라는 의문을 가졌다”고 말했다.

당시 세계일보 취재팀은 박씨의 암페타인 밀반입 사건이 무마되는 과정에 법조계 출신의 국정원 직원이 개입했다는 제보를 받아 이를 확인하기 위해 실제로 국정원 직원을 서울 서초동 한 식당에서 만났다. 하지만 사실이 아닌 것으로 밝혀져 보도하지 않았다. 세계일보 기자가 국정원 직원을 만난 지 얼마 지나지 않은 시점에서, 보도조차 되지 않은 일을 대검 범정이 이를 어떻게 알 수 있었는지 정보 입수 경위에 대해 의문이 제기되는 대목이다.

법조계의 한 관계자는 “기사가 보도된 뒤 사실 관계를 확인하는 차원에서 검찰이 동향 파악을 했다면 이해할 수 있지만 보도되지도 않은 내용을 어떻게 파악했는지 궁금하다”며 “그런 정보를 어떻게 입수했는지 모르지만 검찰이 출입기자 동향을 수시로 파악하고 있다는 소문은 사실로 보인다”고 말했다.

박현준 기자 hjunpark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 윤 대통령의 머그샷](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516620.jpg

)

![[특파원리포트] ‘메이드 인 차이나’의 전방위 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516540.jpg

)

![[김정식칼럼] 저성장 함정에서 벗어나려면](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516487.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 위협 메시지의 장래](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516496.jpg

)