초등학생 아이를 둔 주부 김모(43·여)씨는 얼마 전 가족과 함께 축구 국가대표팀 A매치 친선경기를 보다가 고개를 갸우뚱했다. 선수들 문신 때문이었다. 예능 프로그램에서는 조그만 문신도 노출되지 않도록 출연자들의 몸을 테이프로 덕지덕지 가리는 것과 달리 선수들의 문신은 고스란히 전파를 탔다. 심지어 한 선수는 한쪽 팔에 살색이 보이지 않을 정도로 문신이 많았다. 그는 “문신에 크게 선입견은 없다”면서도 “왜 누구는 되고 누구는 안 되는지 궁금하다”고 말했다.

최근 자기표현의 일환으로 몸에 문신을 새기는 사람들이 부쩍 늘고 있다. 문신을 바라보는 시선이 과거에 비해 부드러워졌다고는 하지만 TV에 나오는 연예인이나 운동 선수의 문신에 대해선 온도차가 여전하다. 불쾌감이나 청소년 모방효과를 우려하는 목소리가 있는 반면, 시대 변화를 적극 수용해야한다는 목소리도 적지 않다.

시사 프로그램보다 비교적 자유분방한 예능 프로그램들도 문신이 노출되는 상황만큼은 적극적으로 피하고 있다. 살색 테이프를 붙이거나 화면을 뿌옇게 하는 블러 모자이크로 처리하는 게 보통이다. 하지만 18일 취재진이 방송통신심위의원회에 문의한 결과, 문신 노출 그 자체가 바로 심의 대상이 되지는 않는다는 게 방심위의 기본적인 입장이다.

방심위 관계자는 “문신이 노출되는 상황이나 출연자들의 대화 등을 복합적으로 고려해 심의를 진행한다”며 “문신에 관한 조항은 따로 없으며 방송사들이 자체적으로 판단해 가리고 있는 것”이라고 설명했다. 이 관계자는 이어 “예전과 달리 표현의 자유가 중시되고 있는 사회 분위기에서 문신 자체를 문제 삼기는 어렵다”고 덧붙였다.

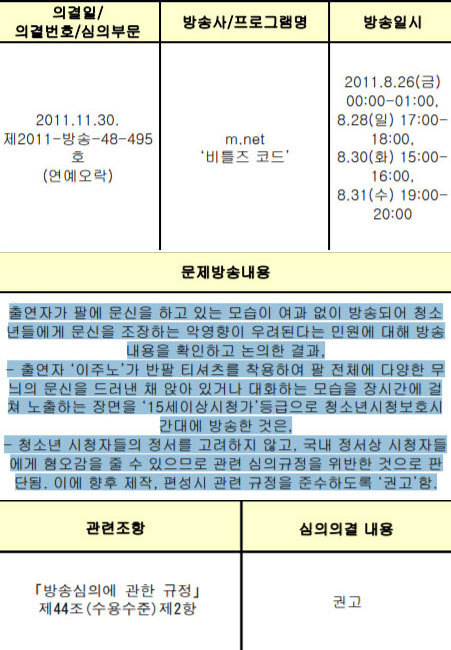

2011년 1월 이후 문신과 관련한 방심위의 심의의결은 총 4건이다. 우선 케이블 방송 엠넷(Mnet)은 2011년 11월 방송된 ‘비틀즈 코드’와 관련해 “(15세 이상 시청가인데) 출연자 이주노가 반팔 티셔츠를 착용하고 팔 전체에 다양한 무늬의 문신을 드러낸 채 앉아있거나 대화하는 모습을 장시간에 노출했다”는 이유로 ‘권고’ 조치를 받았다. 방심위는 “청소년 시청자들의 정서를 고려하지 않고 국내 정서상 시청자들에게 혐오감을 줄 수 있다”고 덧붙였다.

엠넷은 2014년 7월에 방영된 ‘네가지 쇼’에서도 가수 박재범의 목과 팔의 문신을 지속적으로 노출해 권고 조치를 받았다. 방심위가 두 사례에서 문제 삼은 조항은 ‘방송심의에 관한 규정 제44조(수용수준)제2항’이다. 해당 조항은 ‘청소년시청보호시간대의 방송은 시청대상자의 정서 발달과정을 고려하여야 한다.’고 돼 있다.

현행법에 따르면 ‘청소년시청보호시간대’는 오전 7시부터 9시, 오후 1시부터 10시까지를 말한다. 토요일과 공휴일, 여성가족부장관이 고시하는 초중고 방학기간 동안에는 오전 7시부터 오후 10시까지이며, 유료채널의 경우에는 오후 6시부터 10시까지다. 심야시간에 방영되는 방송이더라도 재방송이 주로 낮시간대 이뤄지는 점을 감안하면 사실상 예능 프로그램 전부에 해당하는 셈이다. “방심위가 ‘우회적’으로 문신을 검열하는 것”이란 주장이 나오는 배경이다.

방심위는 “문신에 대한 인식이 달라졌고 창작물로서 표현의 자유가 존중되어야 함은 분명하다”면서도 “신체 시술에 준하는 조치를 한다는 점에서 문신이라는 소재는 신중히 접근해야하며 문신을 미화하면 청소년들의 모방 충동을 불러일으킬 우려도 있다”고 판단했다.

이와 달리 스포츠 중계는 문신에 비교적 관대하다. 방송사가 직접 영상 제작에 참여하는 것이 아니라 중계권을 사서 경기 방송을 송출하는 식이기 때문이다. 방심위 관계자는 “스포츠 중계는 선수의 문신에 대해 방송사가 개입할 여지가 없다고 보고 있다”며 “(문화체육관광부나 여성가족부 등) 다른 부처 소관”이라고 말했다.

하지만 이를 두고 여러 시각이 엇갈리고 있다. 일부는 스포츠 중계도 예능 프로그램과 마찬가지로 주로 TV를 통해 중계되며 청소년이나 아이들이 많이 시청한다는 점에서 방심위의 입장에 의문을 표하기도 한다. 문신을 소재로 한 방송 광고까지 제재를 하는 상황에서 ‘앞뒤가 맞지 않는다’는 것이다.

한 케이블 방송사 PD는 “중장년 층 이상에서는 문신에 대한 거부감이 여전하다”며 “방송사에 직접 항의 전화를 하거나 방심위 쪽에 민원을 넣는 사례도 나온다”고 말했다. 그는 그러면서도 “유튜브나 인터넷 개인방송 등 다양한 매체가 있는데 기존 방송사에만 너무 엄격한 잣대를 적용하는 게 아닌가 싶다”고 덧붙였다.

이창수 기자 winterock@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘드론 받이’ 된 북한군](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219519153.jpg

)

![[기자가만난세상] 1000년 전 유물, 일제의 광기](http://img.segye.com/content/image/2022/07/11/128/20220711522634.jpg

)

![[세계와우리] 시리아 반군 승리가 러에 뼈아픈 이유](http://img.segye.com/content/image/2024/11/14/128/20241114520662.jpg

)

![[성백유의스포츠속이야기] 농구대통령 허재는 어디에?](http://img.segye.com/content/image/2024/12/19/128/20241219516392.jpg

)