◆열심히 일했지만 빈곤한 노후

지난해 우리나라 25∼54세의 고용률은 74.7%로 경제협력개발기구(OECD) 34개 회원국 가운데 26위에 그쳤다. 하지만 55∼64세의 고용률은 63.1%로 회원국 중 8위, 65세 이상은 30.1%로 아일랜드에 이어 두 번째로 높았다. 노년기가 가까워질수록 고용률이 감소하는 다른 회원국들과 달리 연령대가 높아질수록 고용률 순위가 높아지는 것이다.

빈곤 해소에 가장 좋은 정책은 ‘고용’이라는데, 이렇게 죽기 직전까지 일하는데도 왜 한국의 노인은 빈곤한 걸까.

서울기독대 조성은 교수(사회복지학)는 “늙어서도 일을 하는 것은 원인이 아니라 결과”라며 “노후 소득이 적으니 어쩔 수 없이 일하러 나오는 것”이라고 진단했다.

우리나라 근로자는 평균 53세에 주요 일자리에서 은퇴하지만 연금은 만 60세가 돼서야 받는 데다 연금액도 월평균 30만원에 불과해 노후 생계수단이 되지 못하는 실정이다. 노년에 얻는 일자리는 근로 여건이나 급여 수준이 낮은 주변부 일자리가 대부분이어서 빈곤이 악순환된다.

조 교수는 “우리나라는 1980년대 후반까지만 해도 고도성장기에다 퇴직금이라는 독특한 제도가 있어 충분히 사적인 노후 대비가 가능했지만, 1990년대 후반 외환위기가 닥치면서 조기퇴직과 비정규직 증가 등의 변화로 퇴직금의 의미가 없어졌다”면서 “이런 변화에 대비해 공적연금제도가 선행됐어야 하는데, 변화는 빠르고 제도는 뒤늦게 나오니 안착되는 데 시간이 걸리는 것”이라고 설명했다.

금원섭 서울대 행정대학원 교수는 “연금제도가 성숙해진 뒤 고령화가 시작돼야 하는데, 우리는 거꾸로 노인인구가 급증한 후 공적연금제도를 시작한 것이 문제”라고 지적했다.

◆공적연금, 퇴직연금, 개인연금 모두 미성숙

국민연금으로 대표되는 우리나라 공적연금 체계는 역사가 짧기도 하지만 당초 설계부터 잘못됐다는 지적이 많다. 1988년 도입된 국민연금은 애초 40년 가입을 기준으로 소득대체율 70%를 보장한다는 목표로 설계됐다. 이후 두 번의 개혁을 거쳐 2028년 가입자부터는 소득대체율을 40%까지 떨어뜨리기로 했다. 소득대체율이란 가입자의 전생애 평균소득 대비 국민연금 수령액을 뜻한다. 그러나 취업연령은 높아지고 퇴직연령은 낮아지는 왜곡된 노동시장 구조로 40년의 가입기간을 채울 수 있는 사람은 드물다.

국민연금연구원 전망에 따르면 신규 수급자의 실질 소득대체율은 2020년 21.2%, 2030년 23.2%, 2040년 22.3%, 2050년 21.7%, 2060년 21.5%로 40%의 절반 수준에 그칠 것으로 예상된다. 평생 300만원 정도의 급여를 받은 직장인이라면 월 65만원 정도 연금을 받게 된다는 뜻이다.

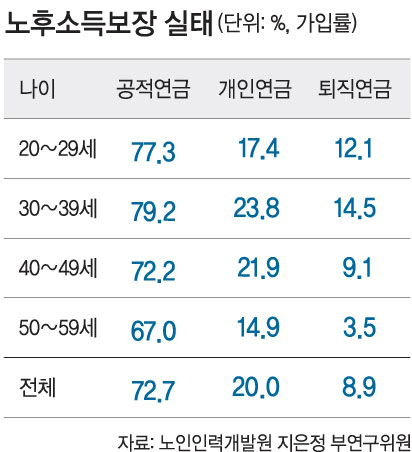

결국 공적연금만으로는 노후 준비가 턱없이 부족할 수밖에 없지만 퇴직연금, 개인연금 등 민간 연금제도도 이제 막 태동하는 단계여서 노후 준비에 필요한 ‘삼박자’가 모두 부실하다.

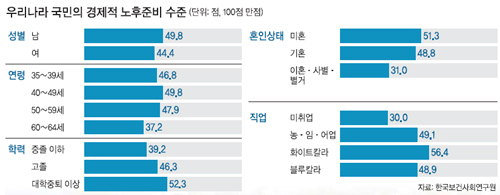

한국보건사회연구원이 지난해 보건복지부가 개발한 노후준비 지표에 따라 35∼64세 남녀 3070명의 재무준비 상태를 조사한 결과 응답자의 평균 점수는 100점 만점에 47점으로 나타났다. 건강영역이 75.0점, 대인관계 60.5점 보다 크게 낮은 수준이다.

보사연 이윤경 부연구위원은 “노후 빈곤 문제를 해결하려면 연금 개시 시기와 퇴직 시기의 틈이 발생하지 않도록 제도적으로 개선하고, 정년연장이나 재고용 등으로 고령자 고용을 촉진해야 한다”면서 “장기저축과 개인연금 등 노후를 준비할 수 있도록 정책적 지원도 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.

김수미 기자 leolo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 사교육비 역대 최고](http://img.segye.com/content/image/2025/03/13/128/20250313519286.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘빅토르 안’의 비극 다시 없게](http://img.segye.com/content/image/2023/07/10/128/20230710523249.jpg

)

![[삶과문화] 변절과 변화 사이](http://img.segye.com/content/image/2025/03/13/128/20250313519059.jpg

)