美·中 빈부차 완화정책 중시, 質 위주로 ‘정책틀’ 바꿔야

2010년 발간된 책, ‘GDP는 틀렸다’에 나오는 문구다. 2008년 당시 프랑스 대통령 사르코지는 노벨경제학상 수상자인 스티글리츠 등 경제석학들을 초빙해 대통령 직속의 ‘스티글리츠 위원회’를 구성했다. GDP의 한계를 극복할 새 경제지표 연구가 목표였다. 이 책은 그 결과물이다.

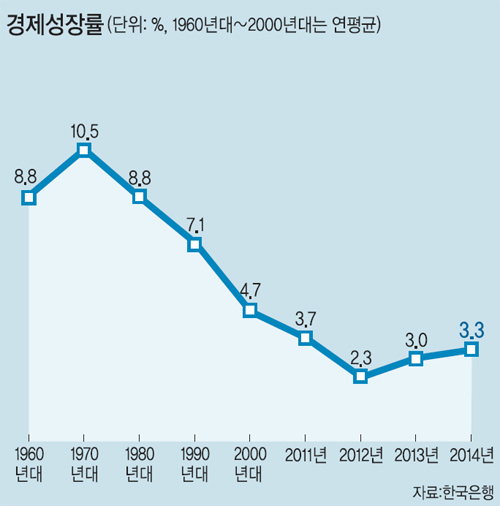

GDP는 여전히 경제적 성과를 측정하는 대표적 지표로 쓰이고 있지만 ‘신뢰의 위기’를 맞은 지 오래다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 의심의 강도는 세지는 흐름이다. 국민행복은 GDP 순이 아닐뿐더러 GDP 증가가 오히려 국민 행복을 떨어뜨리는 역설마저 품고 있음이 드러난 탓이다.

미국 경제정책에서도 더 이상 성장률이 최고의 목표가 아니다. 버락 오바마 대통령이 지난해 신년연설에서 가장 강조한 국정 목표는 ‘소득불평등 완화’였다. GDP 증가율 상승이 아니라 최저임금 인상과 저소득층 교육 지원을 약속했다. 올해 신년연설에서는 “부자에게 세금을 더 걷어 중산층을 지원하겠다”며 ‘부자증세’를 천명했다.

한국은 이런 흐름에서 뒤처져 있다. ‘경제민주화’를 약속했던 박근혜정부는 여전히 양적 성장지표를 국정의 간판목표로 내세우고 있다. 박 대통령은 올해 신년기자회견에서 공공·노동·금융·교육 등 4대 부문 구조개혁을 말하면서도 경제성장률과 국민소득을 누차 강조했다.

전성인 홍익대 교수는 “GDP는 경제활력 정도를 설명하는 의미는 있지만 국민의 보편적 생활수준을 설명하지 못한다”고 말했다. “성장률이 오르고 1인당 국민소득 3만달러를 달성한다 해도 분배가 악화하는 상황에서는 ‘그 돈 다 누가 가져갔나’, 이런 생각이 들게 되는 것”이라는 설명이다.

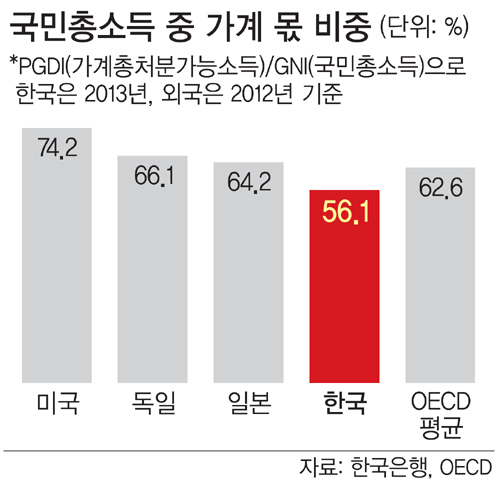

27일 한국은행에 따르면 2013년 국민총소득(GNI) 중 온전한 가계 몫인 가계총처분가능소득(PGDI)은 56.1%로 경제협력개발기구(OECD) 평균 62.6%(2012년 기준)에 한참 못 미친다. 미국은 74.2%, 일본은 64.2%다.

류순열 선임기자 ryoosy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 윤 대통령의 머그샷](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516620.jpg

)

![[특파원리포트] ‘메이드 인 차이나’의 전방위 공습](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516540.jpg

)

![[김정식칼럼] 저성장 함정에서 벗어나려면](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516487.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 위협 메시지의 장래](http://img.segye.com/content/image/2025/01/19/128/20250119516496.jpg

)