봉황(鳳凰)은 고대 중국의 전설로부터 전해오는 상서로운 상상의 새로 태평성대를 이룰 성군과 함께 세상에 나타난다고 한다.

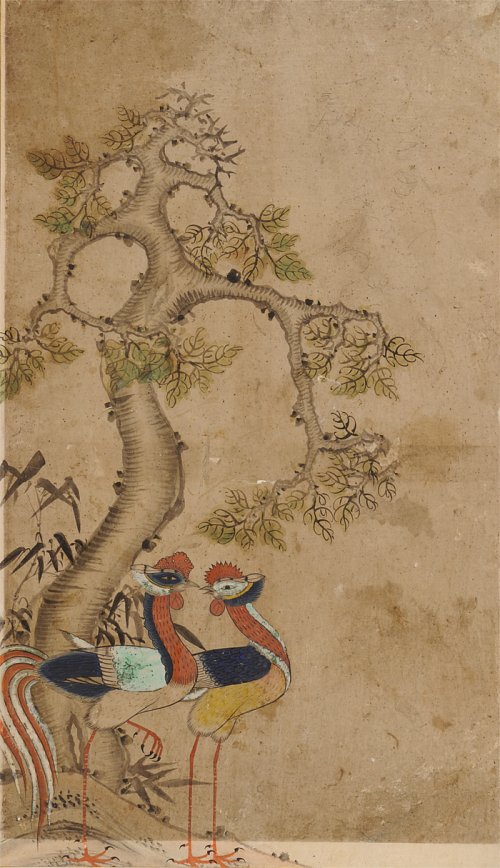

봉황(鳳凰)은 암수를 각기 따로 부르는데, 수컷을 봉(鳳)이라 하고 암컷을 황(凰)이라 한다. 봉황의 생김새는 AD 2세기경 후한(後漢)때 허신(許愼)이 편찬한 중국 최초의 문자학 자전(字典)인 설문해자(說文解字) 등 고서마다 다소 다른 모습이 전하는데, 그 중 한 모습을 살펴보면 앞모습은 기러기, 뒤는 기린, 뱀의 목, 물고기의 꼬리, 제비의 턱, 닭의 부리를 가졌으며, 오색(五色)을 갖추고 있다고 한다.

봉황(鳳凰)은 용, 거북, 기린 등과 함께 사령(四靈)의 하나로서 일찍이 용과 더불어 우리 생활에 길상적인 의미로 많이 사용되었다.

우선 장식으로 사용된 예를 살펴보면 공주가 시집 갈 때 예장으로 사용한 봉대(鳳帶)는 비단 띠에 금박으로 봉황 무늬를 새겼으며, 비녀 머리에 봉을 새긴 것을 봉잠(鳳簪)이라 하였고 봉황을 수놓은 베개를 봉침(鳳枕)이라 하였다.

언어에 사용된 경우도 많은데 “봉(鳳) 가는데 황(凰)간다,”와 ”봉(鳳)이 나니 황(凰)이 난다“ 는 속담은 사랑하는 남녀 관계를 의미한다. 또한 "봉(鳳) 잡다" 는 말이 있는데 이는 셈이 흐려 속여먹기 좋은 사람을 만나 횡재한 경우를 날 짐승 중 최고의 가치를 지닌 봉(鳳)을 잡아 큰 이익을 본 것에 빗댄 말이다.

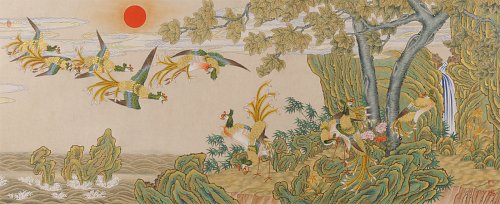

봉황을 그릴 때는 대개가 오동나무와 대나무를 함께 그리는데 이는 봉황은 오동나무 아래 깃들고 삼천년 만에 한번 열린다는 대나무 열매인 죽실(竹實)을 먹고 산다고 전하기 때문이다. 그래서인지 “벽오동 심은 뜻은 봉황을 보렸더니, 내가 심은 탓인지 기다려도 아니 오고, 무심한 일편명월이 빈가지에 걸렷세라.”는 옛 시가 전한다.

용과 봉황은 군왕이 갖추어야 할 모든 조건을 갖추었다 하여 군왕을 상징해 왔는데 두 상징에서 서열을 매긴다면 용이 먼저이고 다음이 봉황으로 용은 천자 곧 황제(皇帝)의 상징으로 삼았고 봉황은 천자에게 사대하는 제후(諸侯)나 왕의 상징으로 쓰였다. 그래서 중국의 황제를 섬기던 조선시대 왕이 신하들의 조례를 받던 궁궐 정전의 천장에 용을 그리지 못하고 봉황을 그렸었는데 조선시대 말기인 1897년10월 12일 고종이 대한제국(大韓帝國)을 선포하고 고종황제가 된 이후 경복궁 근정전의 천장과 용상(龍床)의 뒤에 봉황 그림이 황제의 상징인 용 그림으로 바뀌었다.

이렇듯 봉황도(鳳凰圖)는 봉황의 상징성으로 인하여 궁궐 등의 장식용으로 사용되었으며 또한 민간에서 봉황은 봉불탁속(鳳不啄粟-봉황은 배가 고파도 좁쌀을 쪼지 않는다)이라 하여 굳은 절개와 청렴의 바람을 담고 있으며 봉황과 태양을 함께 그린 조양군봉도(朝陽群鳳圖)는 입신출세의 기원을 담고 있는 길상적 그림이라 하겠다.

조선민화박물관 www.minhwa.co.kr

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 예측불허 콘클라베](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520667.JPG

)

![[데스크의 눈] 대통령 집무실 이전, 최선입니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500131.jpg

)

![[오늘의시선] SKT 해킹, 공포 아닌 냉정함이 필요하다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520417.JPG

)

![[김상미의감성엽서] 51년 만에 돌아온 책](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)