서울 구로구에 위치한 두 아파트 단지. 지하철 1호선 A역사를 기준으로 B아파트는 남쪽으로 5분 남짓, C아파트는 북서쪽으로 7∼8분 거리에 자리 잡고 있다. 같은 동네에 비슷한 입주연도와 세대수, 역세권이라는 점도 공통점이다. 하지만 두 아파트의 매매가는 같은 평수에 3억원 이상 차이가 난다. 인근 부동산 관계자는 “생활 편의로 따지면 둘 다 괜찮다”고 하면서도 “다만 주변 환경에서 차이가 난다”고 말했다.

비슷한 조건의 두 아파트지만, 실제로 주변 분위기는 많이 달랐다. 구옥에 둘러싸인 B아파트와 달리 C아파트 주변은 깔끔하게 정비된 모습이었다. ‘3억원 차이’의 비밀은 이게 전부일까. 인터넷 부동산 및 지역 커뮤니티 사이트에서 두 아파트를 두고 오가는 이야기를 살펴봤다.

‘두 아파트 모두 수도권광역급행철도(GTX) 노선 개통이라는 호재가 있다’, ‘C아파트는 2호선과도 가깝지만, 철길과 대로변이라 시끄럽다’, ‘B아파트는 학원가가 없다’ 등 어느 동네에서나 오갈 법한 말 속에 유달리 눈에 띄는 내용이 있었다. ‘그 동네 조선족 많다고 들었는데, 괜찮을까요?’

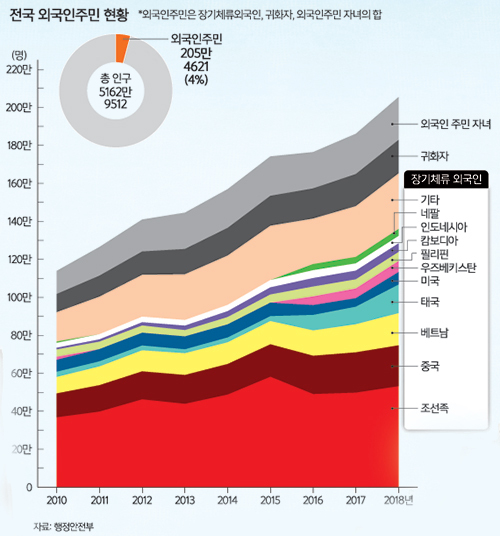

2018년 기준 구로구에 사는 외국인(귀화인, 중도입국 자녀 포함)은 5만4000여명. 전체 주민의 12%이며, 서울 전체 평균(4%)의 세 배나 된다. 이들의 국적은 95%가 중국으로, 차이나타운이 형성될 만큼 많이 모여 산다. 하지만 동(洞) 단위로 들어가면 적게는 1%에서 많게는 57%까지 편차가 크다. 이런 차이가 이 지역에서는 매우 민감한 이슈로 작용했다.

23일 구로에서 영업하는 문 모 공인중개사는 “한국인들은 월세 찾을 때도 ‘그 동네 중국인 많냐’ 이런 걸 제일 먼저 물어보는 편”이라며 “중국인이 특히 많이 사는 남구로 쪽은 대놓고 싫다고 하는 사람도 있다”고 했다.

인터넷 지역 커뮤니티에서도 ‘여기는 신축 아파트가 많아서 조선족 보기 힘들다’, ‘거기는 동네 분위기부터 우리 정서랑 안 맞는다. 걷다 보면 옌볜 온 것 같다’ 등의 글을 쉽게 찾아볼 수 있다. C아파트가 전자라면, B아파트는 후자에 속한다. B아파트가 속한 동의 외국인 비율은 C아파트 쪽보다 11배나 더 많다.

중국인 거주 비율은 고스란히 다문화 학생 비율로 이어진다. 문 중개사는 “C아파트가 배정되는 초등학교는 중국 학생이 별로 없어 이 일대에서는 선호도가 높은 곳”이라며 “이런 점이 충분히 집값에 반영될 수 있을 것”이라고 했다.

◆부동산 피라미드와 다문화

부동산과 학군은 한국 사회의 계급구조를 가장 여실히 들여다볼 수 있는 영역이다. ‘흙수저’는 자식에게 ‘금수저’를 쥐여주고 싶어서, ‘금수저’는 자신들의 ‘숟가락’을 놓치지 않으려고 더 좋은 부동산과 학군에 매달린다. 겉으로는 다문화주의를 외치지만, 부동산과 학군의 영역에서는 계급투쟁의 먹잇감이 된다.

국내 최대 규모 부동산 커뮤니티로 알려진 ‘부동산 스터디’에서 조선족, 다문화, 외국인 등으로 검색하면 원색적인 말이 넘치도록 많다. ‘동네에 중국 식재료 가게 들어왔다 싶으면 그 동네는 끝났다 봐야 한다’, ‘서울 동남권은 한국인 거주지역, 서남권은 다문화 지구가 될 것이다. 그래서 강남 4구에 살아야 한다’, ‘질문: ○○동 외국인 많이 사나요? 가격이 낮은 이유가 뭔지 알려주세요. 답: 조선족 자치구입니다. 가보세요’, ‘아직 북쪽은 청정구역. 도봉구는 인구 1000명당 외국인이 5∼6명밖에 안 됨’ 등 혐오가 가득하다.

본인 거주지나 투자 지역과 경쟁 관계라고 생각해 의도적으로 비하하는 경우도 있다. 과거에 외국인 거주 비율이 높았다가 재개발된 곳이 주 타깃이다. ‘재개발 지역 경계만 넘어가면 범죄도시’라거나 ‘조품아(조선족 품은 아파트)’라고 비아냥거리는 내용이 대부분이다. 그런데 이들이 올린 다른 글을 보면, 비슷한 시기 개발된 신도시(뉴타운) 혹은 다른 자치구 비슷한 가격대의 거주지에 사는 경우가 많았다. 부동산 피라미드 계급에서 밀리지 않기 위해 ‘다문화=슬럼가’라는 이미지를 퍼뜨리려는 의도다.

◆조선족 많은 학교는 싫고

지난해 10월 ‘서울시교육청 이중언어 특구 논란’도 다문화가치와 부동산·학군이 충돌한 사례다. 조희연 교육감은 당시 영등포구 대림동의 다문화교육지원센터(다+온센터) 개소식에서 “남부 3구(영등포·구로·금천구) 학생들이 이중언어를 완벽하게 구사할 수 있도록 해야 한다. 중국 하얼빈이나 옌볜에 어학 캠프를 보내는 등 적극적으로 이중언어를 교육하겠다”고 말했다. 이 발언이 ‘남부 3구를 이중언어 특구로 지정해 수업시간에 중국어를 병용하려 한다’고 알려지면서 학부모들의 반발을 샀다. 중국어 수업이 진행되면 더 많은 중국계 학생이 모여들고, 학력 수준은 계속 떨어질 수밖에 없다는 이유에서다.

시교육청이 실제로 이중언어 특구를 추진했던 건 아니다. 2017년 남부 3구를 ‘교육국제화특구’로 지정하려 한 적은 있지만 수월성 교육이나 외국어 교육으로 흐를 수 있다는 우려가 있어 철회됐다. 그 후속으로 교육청과 서울시, 3개 구청 등 17개 기관이 참여하는 ‘세계시민교육도시 추진 태스크포스(TF)’를 만들어 외국 학생의 적응과 한국 학생의 다문화 감수성 제고를 위한 중장기 계획을 구상해왔다.

조 교육감의 발언은 ‘국제화특구를 하려다 못했다, 중장기 계획을 만들어가고 있다’는 맥락에서 나왔는데 ‘한국 학생에게 중국어를 강제로 가르치려 한다’는 오해로 이어졌다는 게 교육청의 설명이다.

하지만 논란은 쉽게 사그라지지 않았다. 교육청 관계자는 “오해도 풀고, 주민과 소통을 더 해야겠단 생각에 포럼을 열었는데, 그런데도 ‘이중언어 특구 홍보하려고 그런다’는 반응이었다”고 전했다.

학부모만 반대 목소리를 내는 건 아니다. 지난 1월 열린 신길중학교(2021년 개교 예정) 학부모 설명회의 한 참석자는 “누가 봐도 학부모는 아닌 듯한 연세의 어떤 분이 ‘이 동네 집값이 12억∼13억원하는데 이중언어 기사 나가고 뚝 떨어졌다’며 강력하게 항의했다”고 전했다. 부동산 커뮤니티에서도 이중언어 특구는 악재로 통한다.

◆미국인 많은 학교는 좋고

같은 외국인 밀집 지역이지만 시선을 성북동(성북)이나 한남동(용산), 서래마을(서초)로 돌리면 정반대 상황이 펼쳐진다.

성북동에는 대사관로라는 도로가 있을 정도로 많은 대사관과 대사관저가 모여 있고, 한남동에도 각국 대사관과 외국기업 주재원 거주지가 있다. 용산에서 글로벌공인중개업을 하다 성북으로 옮긴 조주연 오리엔트공인중개사 사무소 이사는 “이쪽은 기업 주재원으로 오더라도 쓸 수 있는 예산이 한정돼 있어서인지 흔히 말하는 ‘선진국 사람들’이 많은 편”이라며 “성북동은 오르막이 많고 대중교통이 불편하지만, 어차피 자가용으로 이동하는 외국인들은 (관광객이 적어) 조용하다고 좋아한다”고 했다.

이들이 살고 싶어하는 동네의 조건은 한국인과 비슷하다. 조 이사는 “젊은이들은 회사와 가깝고 놀이 문화가 발달한 강남을, 연령대가 높으면 한강과 가까운 용산을 선호한다”며 “특히 아이가 있으면 학교를 보고 많이 간다”고 했다.

영어로 수업하는 용산국제학교(YISS)나 연희동 서울외국인학교(SFS), 반포동 덜위치 칼리지 서울영국학교(DCS) 등이 인기 있는데, 흥미로운 건 이런 학교를 한국인 학부모도 선호한다는 점이다.

용산에서 20년간 외국인 전문 공인중개업을 해 온 김 모 중개사는 “외국인이 아니어도 외국에 몇 년 이상 산 한국 학생을 받아주는 외국인 학교가 많다”며 “영어도 계속 사용할 수 있고, 외국 대학 진학까지 준비할 수 있어 미국·유럽인 주거 지역은 한국인에도 인기가 좋다”고 했다. 그는 “심지어 이촌동 같은 곳에서는 ‘아파트 아랫집에 일본 사람이 산다’고 하면 좋아하는 부모도 있다”며 “우리 아이가 엘리베이터나 놀이터에서 선진국 자녀하고 어울릴 기회가 생겼구나 싶어 그런 것 아니겠냐”고 전했다.

특별기획취재팀 kornyap@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 예측불허 콘클라베](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520667.JPG

)

![[데스크의 눈] 대통령 집무실 이전, 최선입니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500131.jpg

)

![[오늘의시선] SKT 해킹, 공포 아닌 냉정함이 필요하다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520417.JPG

)

![[김상미의감성엽서] 51년 만에 돌아온 책](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)