객관적·공정한 양형 실현 위해 도입

살인·뇌물·성범죄 등 41개 범죄 사건

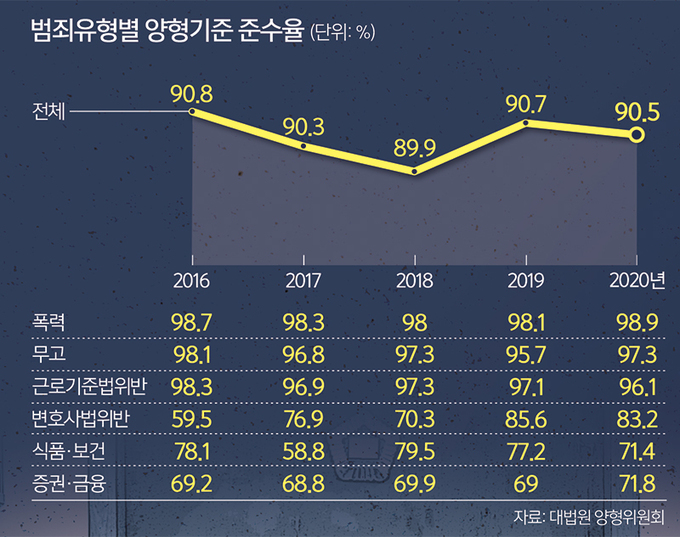

법관들 양형기준 준수율 90% 넘어

형량 예측가능성 높여 사법신뢰 향상

디지털 성범죄 등 새 유형 대처 늦어

‘아동 성착취’ 손정우·정인이 사건 등

처벌강화 목소리에 제도 뒤늦게 손질

적정형량 기준 계속 보완·개선해 나가야

◆양형기준 준수율 90% 넘어… 예측가능성·법적 안정성에 기여

24일 대법원 양형위에 따르면 2016∼2020년 살인, 뇌물, 성범죄 등 41개 범죄사건 38만5316건에 대한 평균 양형기준 준수율은 90.5%로 나타났다. 각 범죄별로는 폭력범죄가 98.4%, 무고범죄가 97.1%, 근로기준법위반범죄가 95.4%로 높은 양형기준 준수율을 보였다. 증권·금융범죄가 69.7%, 식품·보건범죄가 71.6%로 상대적으로 준수율이 낮았다.

양형기준은 법적 구속력을 갖지 않는 권고적 기준이다. 다만 법관은 양형 과정에서 양형기준을 존중해야 하며, 양형기준을 벗어난 판결을 하는 경우 판결서에 양형 이유를 기재해야 한다.

양형기준 준수율이 높다는 것은 형량의 예측가능성이 높다는 의미다. 법적 안정성을 유지하는 데도 도움이 된다. 서초동의 한 변호사는 “당사자들이 가장 궁금해 하는 것은 유죄를 받게 된다면 얼마큼의 형을 받게 되는지”라며 “객관적인 양형기준이 있기 때문에 이를 근거로 의뢰인에게 설명해 줄 수 있고 재판 결과도 크게 벗어나지 않아서 사법시스템에 대한 신뢰에 기여하는 부분이 있다”고 평가했다.

양형위는 지난 3월에는 아동학대범죄에 대한 처벌을 강화하는 내용의 수정 양형기준을 최종 의결했다. 생후 16개월 입양아가 양부모 학대로 사망한 ‘정인이 사건’ 이후에도 아동학대범죄가 끊이지 않자 처벌을 강화해야 한다는 사회적 목소리가 높아졌기 때문이다. 이에 따라 오는 6월부터 아동학대치사죄의 법정형 상한선이 징역 22년6개월로, 아동학대살해죄는 징역 20년 이상 또는 무기징역 이상으로 높아진다.

‘꼼수 감형’ 논란이 제기돼 왔던 ‘진지한 반성’ 감경인자에 대해서도 명확한 정의 규정을 신설했다. 성범죄·살인·강도 등 사건에서 피고인들이 감형받기 위한 수단으로 반성문을 이용하고 있다는 지적에 따른 조치다. 양형위는 진지한 반성을 ‘범행을 인정한 구체적 경위, 피해회복 또는 재범 방지를 위한 자발적 노력 여부 등을 조사, 판단한 결과 피고인이 자신의 범행을 진심으로 뉘우치고 있다고 인정되는 경우’라고 정의했다.

◆‘국민 법감정 괴리’는 숙제… “처벌 강화 일로는 경계해야”

하지만 적정 형량에 대한 논란은 끊이지 않고 있다. 2020년 미성년자 성(性) 착취물 사이트 ‘웰컴투비디오’ 운영자 손정우 사건이 대표적이다.

손정우는 2015년 6월부터 2018년 3월까지 ‘다크웹(dark web: 특정 브라우저로만 접속 가능한 비밀 웹사이트)’에서 웰컴투비디오를 운영했다. 전 세계 4000여명이 7300여회에 걸쳐 총 37만달러(약 4억원) 상당의 가상화폐를 손정우에게 내고 아동 음란물을 봤다. 손정우의 영상물 중에선 생후 6개월 된 영아가 나오는 것도 발견돼 사회적 충격을 줬다.

그럼에도 손정우는 징역 1년6개월을 선고받고, 미국 송환도 불허돼 형을 채우고 바로 출소했다. 당시 손정우가 송환돼 미국에서 재판을 받았다면 더 무거운 처벌을 받았을 것으로 예상되면서 우리 사법부에 대한 거센 비판이 쏟아졌다. 미국의 경우 상습적으로 아동 성 착취물을 제작한 혐의 등으로 기소된 남성이 징역 600년형을 선고받은 사례도 있다. 법원이 솜방망이 처벌로 방치하고 있다는 목소리가 들끓은 이유다.

국민적 공분이 확산되자 양형위는 디지털 성범죄 양형기준 도입에 나섰다. 양형위는 2020년 9월 아동·청소년 성착취물 제작 범죄를 상습적으로 저지르는 경우 최대 징역 29년3개월까지 선고되도록 하는 내용의 양형기준을 설정했다.

서울의 한 로스쿨 교수는 “근본적으로는 피고인이 여러 범죄를 저질렀을 때 형량을 모두 합산해 선고하는 영미법계와 달리, 우리나라가 받아들인 대륙법계는 피고인이 여러 범죄를 저질렀더라도 가장 무거운 형량을 중심으로 형을 선고하기 때문에 나타나는 문제”라며 “통상 사법의 영역은 어떤 문제가 발생하기 전에 선도적으로 예방 효과를 가지기보다는 문제가 발생한 후에 후속적인 조치를 할 수밖에 없는 특성이 있다”고 설명했다. 이어 그는 현재 나타나는 현상에 계속해서 관심을 가지고 개선해나가는 수밖에 없다고 덧붙였다. 다른 교수도 “국민 여론이나 법감정과 동떨어진 판결에 대해 비판과 지적을 할 수 있지만 결론적으로 이 같은 괴리를 줄이는 것은 ‘시스템’”이라며 “다만 양형기준 등의 시스템을 만들거나 보완하는 과정에서 중형주의에 입각한 처벌 강화 일로의 해법은 경계해야 한다”고 조언했다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 예측불허 콘클라베](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520667.JPG

)

![[데스크의 눈] 대통령 집무실 이전, 최선입니까](http://img.segye.com/content/image/2024/11/13/128/20241113500131.jpg

)

![[오늘의시선] SKT 해킹, 공포 아닌 냉정함이 필요하다](http://img.segye.com/content/image/2025/04/29/128/20250429520417.JPG

)

![[김상미의감성엽서] 51년 만에 돌아온 책](http://img.segye.com/content/image/2025/04/15/128/20250415519965.jpg

)