|

| ' |

◆ 대한민국은 스펙 과잉 사회

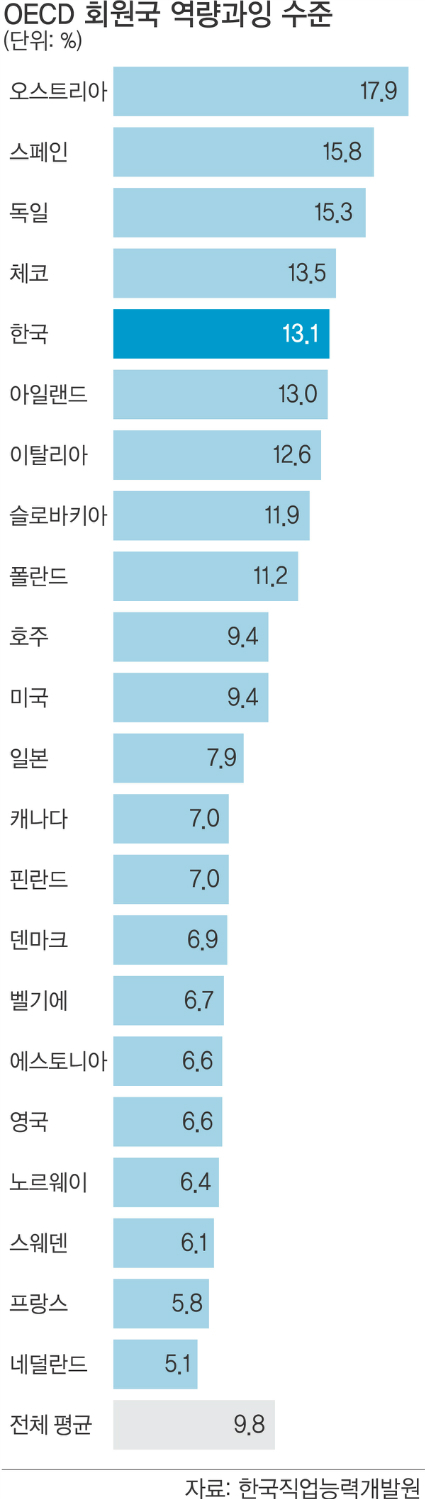

지난 3월 한국직업능력개발원이 최근 펴낸 ‘한국의 스킬 미스매치와 노동시장 성과 국제비교’에 따르면 한국의 개인역량 과잉 수준은 13.1%로 경제협력개발기구(OECD) 22개 회원국 중 다섯 번째로 나타났다. 2013년 OECD 회원국 16~25세 성인의 인지적 역량을 측정한 ‘국제성인역량조사’를 분석한 결과로 전체 평균인 9.8%보다도 한참 높은 수치다. 역량 과잉이란 직업에 필요한 적정 수준보다 더 많은 수준의 기술을 갖춘 경우를 말한다. 동일한 직업군에서 스스로 적정숙련이라고 응답한 근로자의 95분위값보다 높은 역량점수를 얻은 근로자의 비중을 계산해 산출한다. 미국(9.4%), 일본(7.9%), 영국(6.6%), 프랑스(5.8%) 등 상당수 국가들이 한국보다 낮은 과잉 수준을 보였다. 오스트리아(17.9%), 스페인(15.8%), 독일(15.3%), 체코(13.5%) 등 4개 국가만이 한국보다 높은 과잉 수준을 나타냈다.

이런 스펙 과잉 현상은 실제 취업현장에서도 속속 확인되고 있다. 온라인 취업포털 사람인이 지난해 말 기업 인사담당자 211명을 대상으로 ‘신입 지원자의 잉여스펙’을 조사한 결과 63%가 ‘있다’고 답했다. 잉여스펙을 보유한 지원자 비율은 평균 30%에 달했다. 복수응답 결과 불필요한 석박사학위, 회계사 등 고급자격증 등이 대표적 잉여스펙으로 꼽혔다. 스펙 경쟁의 핵심으로 손꼽히는 공인어학성적, 학벌, 수상경력, 제2외국어능력, 학점 등도 목록에서 골고루 발견할 수 있다. 심지어 인사담당자 10명 중 3명(25.6%)은 이러한 과잉 스펙에 감점 등 불이익을 줬다고 밝혔다. 스펙 경쟁 속에 빠진 취업준비생의 인식과 실제 취업 현장의 현실 속에 상당한 괴리가 발견되고 있는 것이다.

문제는 스펙 과잉이 만들어내는 이 같은 괴리 속에서도 취업준비생들은 경쟁을 멈출 수가 없다는 점이다. 장기화된 경기침체와 질 좋은 일자리의 만성적 부족으로 미래에 대한 불안이 계속되는 가운데 이를 해소하기 위해 스펙 경쟁에라도 매달릴 수밖에 없는 것이 현실이다.

이 같은 흐름은 정부가 “과도한 불필요한 스펙 경쟁을 막고 능력 중심 고용문화를 확산하겠다”면서 국가직무능력표준(NCS)을 제정한 이후에도 달라지지 않고 있다. NCS는 산업 현장에서 업무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력을 국가 차원에서 표준화한 지침으로 정부는 기업이 인력을 채용할 때 NCS를 적극 활용하도록 권장하고 있다. 하지만 이를 준비하기 위한 학원이 성행하는 등 NCS 역시 고득점을 위한 스펙 경쟁의 한 부분으로 전락한 지 오래다. 스펙을 철폐하겠다는 정부 의도와 달리 또 하나의 스펙만 만들어낸 셈이다.

기업의 의지 부족을 질타하는 목소리도 많다. 기업이 스펙 경쟁을 자제하겠다는 말만 할 뿐 이에 걸맞은 채용 프로세스를 만들어내지 못하고 있다는 지적이다. 신은종 단국대 경영학과 교수는 “탈스펙화에 대한 사회적 필요성이 대두된 이후 기업에서 요구하는 자기소개서를 보면 추상적이고 현실에 맞지 않는 것들이 적지 않다”면서 “기업이 실제로 좋은 자원을 뽑을 수 있는 채용 프로세스나 전략을 가지고 있는지 의심스럽다”고 밝혔다. 신 교수는 “면접관들조차도 지원자의 실질적 능력을 판단하는 역량이 대단히 부족하다. 좋은 자원을 뽑기 위한 투자는 안 하면서 다른 기업들을 모방해 기업관과 부합하지도 않는 것들을 요구하는 경우도 많다”면서 “우선 기업부터 기업의 특성, 조직문화에 부합하는 능력 중심의 채용 프로세스를 만들어야 한다”고 강조했다.

서필웅·권이선 기자 seoseo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 법조인 과잉 국회 폐해](http://img.segye.com/content/image/2025/03/16/128/20250316510272.jpg

)

![[특파원리포트] 美 반도체법은 기술패권 전략](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515508.jpg

)

![[구정우칼럼] 노인연령 상향 성공하려면](http://img.segye.com/content/image/2024/09/23/128/20240923504094.jpg

)

![[김정기의호모커뮤니쿠스] 대화의 차례](http://img.segye.com/content/image/2025/03/16/128/20250316510251.jpg

)