|

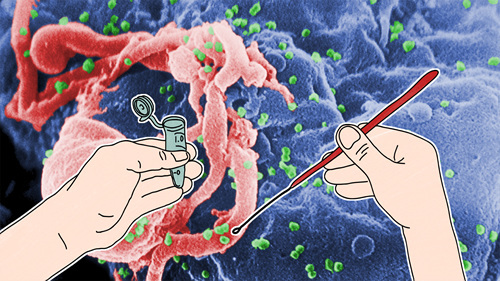

| 생물과 무생물의 경계에 있는 바이러스는 세계적 전염병의 주범이다. |

지난해 봄 세계는 또 다시 판데믹 공포에 떨었다. 서아프리카에서 발생해 1만명 넘는 목숨을 앗아간 에볼라 바이러스 때문이었다. 의학은 눈부시게 발달했지만 바이러스 역시 진화했다.

16일 오후 5시 35분 EBS1 ‘한 컷의 과학’은 바이러스의 진화와 인간과의 공존 가능성을 알아본다.

에볼라 바이러스는 치사율이 최고 90%에 이르는 공포의 바이러스다. 지난해 창궐 이후 이달 현재 감염자 2만6000여명, 사망자는 1만900여명에 이른다. 에볼라가 서아프리카에서 급속도로 확산된 이유에 대해서는 여러가지 설이 있으나 학자들은 키스 때문이라는 분석을 내놓고 있다. 에볼라의 주요 창궐 지역은 라이베리아, 기니, 시에라리온으로 특히 시골지역이 많았다. 이 지역에는 사망자의 장례식 때 친척들이 모여 염을 한 뒤 시신에 입을 맞추고 어루만지는 문화가 남아있다. 에볼라 바이러스는 공기로는 전염되지 않지만 사람의 땀과 침 등 체액을 통해 쉽게 전염되기 때문에 이 같은 장례문화가 에볼라를 더욱 빠르게 확산시켰다고 전문가들은 분석한다.

바이러스는 생물과 무생물의 경계에 있다. 중등교육과정 생물 시간에 배울 수 있는 상식이다. 하지만 최근 생물을 바라보는 시각이 바뀌면서 전문가들 사이에서는 바이러스를 생물로 봐야한다는 주장이 설득력을 얻고 있다. 생물과 무생물 사이의 애매한 형태인 바이러스는 생명의 비밀을 풀 열쇠가 될 수도 있다. 이 때문에 미항공우주국(NASA)은 외계 생명의 흔적을 찾기 위해 우주탐사선을 보내 바이러스를 찾기도 한다. 작지만 어마어마한 비밀을 가진 바이러스에 대해 알아본다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

<사진=EBS>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 트럼프發 미국 보이콧 확산](http://img.segye.com/content/image/2025/03/09/128/20250309510225.jpg

)

![[특파원리포트] 승자의 도덕성과 책임](http://img.segye.com/content/image/2025/02/16/128/20250216509627.jpg

)

![[이종호칼럼] 반도체 족쇄 풀고 인재 키워라](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509481.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 히틀러의 도박, 1944년 12월 아르덴 공세](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515496.jpg

)