미세먼지를 잡기 위해 서울시가 ‘노후경유차 및 친환경 하위등급 차량 4대문 진입 제한’ 카드를 내놨다. 경유차뿐만 아니라 휘발유차도 대기오염물질 배출량이 많으면 운행이 제한된다. 이 같은 조치는 유럽에서 이미 220여개 도시에서 실시 중이지만 아시아에서는 서울이 처음이다.

박원순 서울시장은 27일 서울 광화문광장에서 열린 ‘서울시민 미세먼지 대토론회’에서 서울 미세먼지 대책을 발표했다. 시가 내놓은 대책은 4대문 차량운행 제한을 비롯해 △미세먼지 고농도시 서울형 비상저감조치 단독 시행 △친환경 건설기계 사용 의무화 △영유아, 노인, 임산부에 보건용 마스크 무료 보급 △동북아 4개국가 환경외교 강화 등 다섯 가지다. 4대문 차량 운행제한은 차량 연료의 구분 없이 대기오염물질을 많이 배출하면 진입을 막겠다는 것이어서 기존 ‘노후경유차 운행제한 제도’보다 더 강력한 조치로 평가받는다.

서울시는 2012년부터 총 중량 2.5t 이상 노후경유차 가운데 매연저감장치(DPF)를 달지 않았거나 조기폐차 명령을 받고도 이행하지 않은 경우 운행을 제한하는 노후경유차 운행제한제를 실시해 왔다. 시는 여기에서 한 걸음 나아가 ‘자동차 친환경 등급제’를 도입, 등급이 낮은 차는 연료를 불문하고 도심 운행을 제한한다는 계획이다.

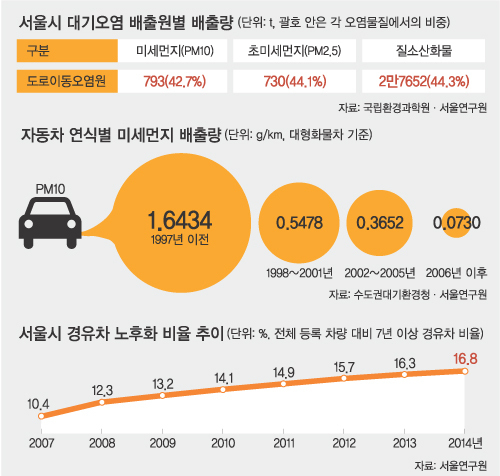

2014년 현재 서울시에 등록된 자동차는 301만대로 매년 꾸준히 늘고 있다. 이 가운데 노후 경유차(모델연식 7년 이상)가 차지하는 비중은 2007년 10.4%에서 2014년 16.8%로 늘었다. 특히 미세먼지 배출 ‘톱3’에 드는 대형 화물차와 다목적 승용차(RV), 승합차(15인 초과∼50인 이하) 10대 중 7대는 출고된 지 7년이 넘었다.

유럽 각국은 이미 10년 전부터 도심 차량 운행제한 제도를 운영해 오고 있다. 독일은 2008년부터 베를린 등 47곳에서 ‘환경존’을 시행 중이다. 경유차는 유로4(2005년 이후 출고·이하 승용차 기준) 이상, 휘발유차는 유로1(1992년 이후 출고) 이상이면서 ‘그린스티커’를 발급받은 차만 환경존을 통과할 수 있다. 외국인 차량도 예외없이 적용받는다.

2010년 발표된 외국 연구 결과에 따르면 베를린에서는 차량이 배출하는 미세먼지(PM10)가 전년보다 35%(100t), 질소산화물은 19%(1500t) 줄었다. 영국 런던은 2008년부터 ‘공해차량 제한구역(LEZ)’을 운영 중인데 기준은 독일보다 낮은 편이다. 그럼에도 노후차(유로3 이하 차량) 조기 폐차를 유도해 런던의 노후차 점유율을 2008년 56.3%에서 19.4%로 떨어뜨렸다.

서울시는 미세먼지가 높은 농도를 보이면 서울형 비상저감조치를 단독으로 시행하겠다는 뜻도 밝혔다. 현재 서울·인천·경기 등 3개 시·도를 대상으로 ‘수도권 비상저감조치’가 시행 중이다. 하지만 앞으로 서울시 1곳만 요건을 충족하면 서울시 저감조치를 시행하겠다는 게 박 시장의 구상이다. 저감조치가 발령되면 공용주차장은 폐쇄되고 공용차량은 운행할 수 없다. 또 ‘시민 참여형 자동차 2부제’를 동시에 진행해 저감조치가 발령된 날 대중교통을 무료로 운행한다.

박 시장은 “이렇게 하면 하루에 약 36억원이 손해”라며 “그렇지만 돈보다 사람이 중요하다”고 말했다.

윤지로·이창훈 기자 kornyap@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 트럼프發 미국 보이콧 확산](http://img.segye.com/content/image/2025/03/09/128/20250309510225.jpg

)

![[특파원리포트] 승자의 도덕성과 책임](http://img.segye.com/content/image/2025/02/16/128/20250216509627.jpg

)

![[이종호칼럼] 반도체 족쇄 풀고 인재 키워라](http://img.segye.com/content/image/2025/02/02/128/20250202509481.jpg

)

![[심호섭의전쟁이야기] 히틀러의 도박, 1944년 12월 아르덴 공세](http://img.segye.com/content/image/2025/01/12/128/20250112515496.jpg

)